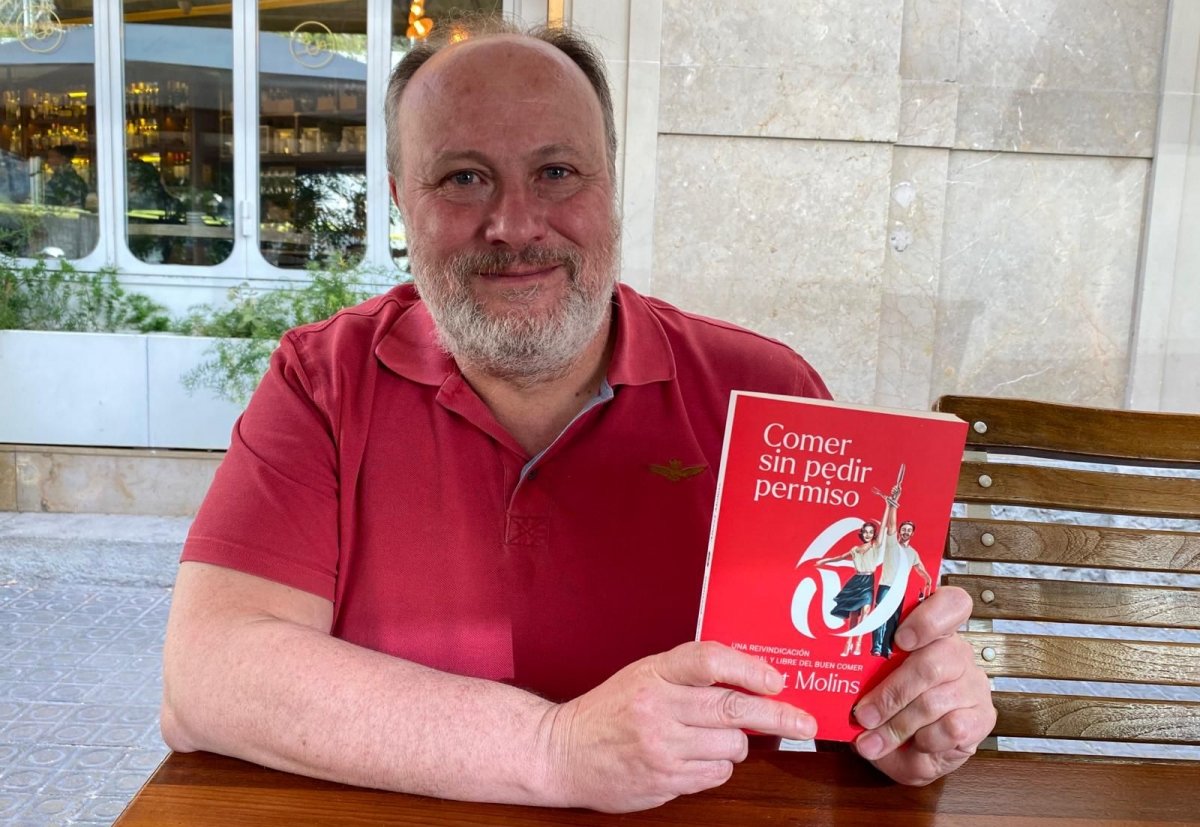

Hace unos días se publicaba Comer sin pedir permiso, el primer libro del periodista y gastrónomo Albert Molins (Barcelona, 1969) publicado por la editorial Rosamerón y, sin duda, una de las recomendaciones literarias de la temporada dentro de un mundo donde sobran volúmenes de cocineros y restaurantes estelares, lecciones morales y obras fundamentalistas. Por eso mismo el mismo Molins ha escrito uno que pueda leer «alguien a quien le gusta la filosofía, alguien a quien le interese la antropología, alguien a quien le interesa la gastronomía, alguien que quiere echar unas risas; me parece que es mucho más productivo». Lo de los cocineros y restaurantes no está hecho para él, aunque toque de vez cuando sacar el tema: «Hablar de este mundo tan hipócrita y falso me interesa poco».

Molins es jefe de la sección de sociedad del periódico La Vanguardia y ocasionalmente y por puro placer comentarista gastronómico de lo que le venga en gana: «tengo una ventaja, yo no me gano la vida escribiendo de gastronomía y eso me da una posición de absoluto privilegio, y desde esa posición es mucho más fácil defender según que ideas. Mi sustento no depende de esto». ¿Por qué entonces embarcarse en esta aventura literaria? «Las cosas llegan cuando llegan. Me tenía que encontrar en un momento de madurez para hacerlo por decirlo de una forma pomposa, y después tener el tiempo para hacerlo. Mis hijos ya son mayores, y uno ni siquiera vive en casa. Escribir un libro implica tiempo, muchas fuentes…».

Comer sin pedir permiso es un libro claramente antropológico que permite ver las contradicciones que moldean hoy nuestras pautas de conducta y nuestra relación con la comida, denunciando la falta de sensatez de buena parte del discurso gastronómico que nos rodea, y lo hace con esa fina ironía marca de la casa: «Una de las cosas de este libro es enfocar las cosas desde un punto muy personal porque si no deja de estar escrito por Albert Molins, y se tiene que notar en algunas cosas».

Y vaya sí se nota. A lo largo de sus 260 páginas el autor tiene tiempo suficiente para hacernos ver que esto de comer no es necesariamente malo aunque parezca que quieren hacérnoslo creer, más bien al contrario; de desmontar prejuicios religiosos que invaden nuestras costumbres culinarias; de desnudar corrientes alimenticias en boga; de abordar el fenómeno del narcisismo más impudoroso en las redes sociales o de alertarnos sobre la horda de pseudo expertos en nutrición y seguridad alimentaria que amenaza el hecho de disfrutar de la vida a dos carrillos.

«En mi casa mis padres vivieron la posguerra y pueden tener ese sentimiento distinto al que tenemos nosotros, pero afortunadamente no faltaba de nada. Podíamos haber tirado perfectamente las sobras del día anterior o de la semana anterior y no habría sido un drama económico, pero mi madre no lo hacía. Mi madre las guardaba y un día se sacaban y se cenaban las sobras joder, y aquí estamos, sanos tanto mis hermanas y yo. Se pasan el día criticando, moralizando y diciéndonos todo lo que hacemos mal, y todo esto amplificado por las redes sociales; hay tantísimos y tantísimas que la gente ya no sabe a lo que atenerse... Basta ya. Dejad que la gente coma tranquila, en paz y disfrutando. Una cosa que tiene que ser un goce y disfrute como es la comida se convierte en una auténtica pesadilla (...).

Y ojo, que esto no se convierta en una oda al libertinaje, pero sí en un ejercicio para cuestionarnos la veracidad de estos discursos y desconfiar siempre de lo que pasa solo cara a la galería: "Quieren demostrar que saben muchísimo pero al final todo ese conocimiento tiene que estar al servicio de las personas, hacerles más fácil la vida y no complicársela. Y normalmente la complican mucho. Y el discurso, y los egos que hay entre ellos… Os parecéis a los cocineros, hijos míos».